この記事では「歯周病治療」を紹介します。

歯周病治療とは

歯周病とは30歳以上の成人の約80%がかかっていると言われています。歯と歯茎の間には、歯肉溝もしくは歯周ポケットと呼ばれる溝が存在します。

歯周病はプラーク(細菌の塊)がその溝に入り込み、炎症を引き起こし、歯を支えている骨を溶かしてしまう病気です。

プローブという歯周ポケットの長さを測る器具とレントゲン撮影による歯の周りの骨の評価により歯周病診断を行っていきます。歯周ポケットが4mm以上で骨が溶けているのが見られたら歯周病の疑いがあります。

また虫歯とは違い、痛みを感じにくいので、気づかずに放っておくとどんどん歯がグラグラしてきて最終的に抜けてしまいます。

そうならないためにも、歯周病の定期検診や、メンテナンス、ご自身による食後の歯磨きが重要になり、また磨き方が重要になります。

歯周病の進行段階|4つのステージ

歯周病にかかってしまった歯や歯肉を治療することを歯周病治療と言います。

歯周病にも段階があり、まだ歯周病まで進行しておらず、歯肉炎のものから、歯周病が大きく進行し、歯の周りの骨を復活させる再生療法をしなくてはならない場合まで、状況に応じた適切な治療を行っています。

1、歯肉炎

歯を支えている周りの骨は溶けていないが、歯茎が腫れ上がり、出血したり、赤くなっている状態です。

この場合は適切な磨き方を指導させていただき、ご自身で行っていただくことと、こちらで歯垢と歯石取りをさせていただければ簡単に治ります。

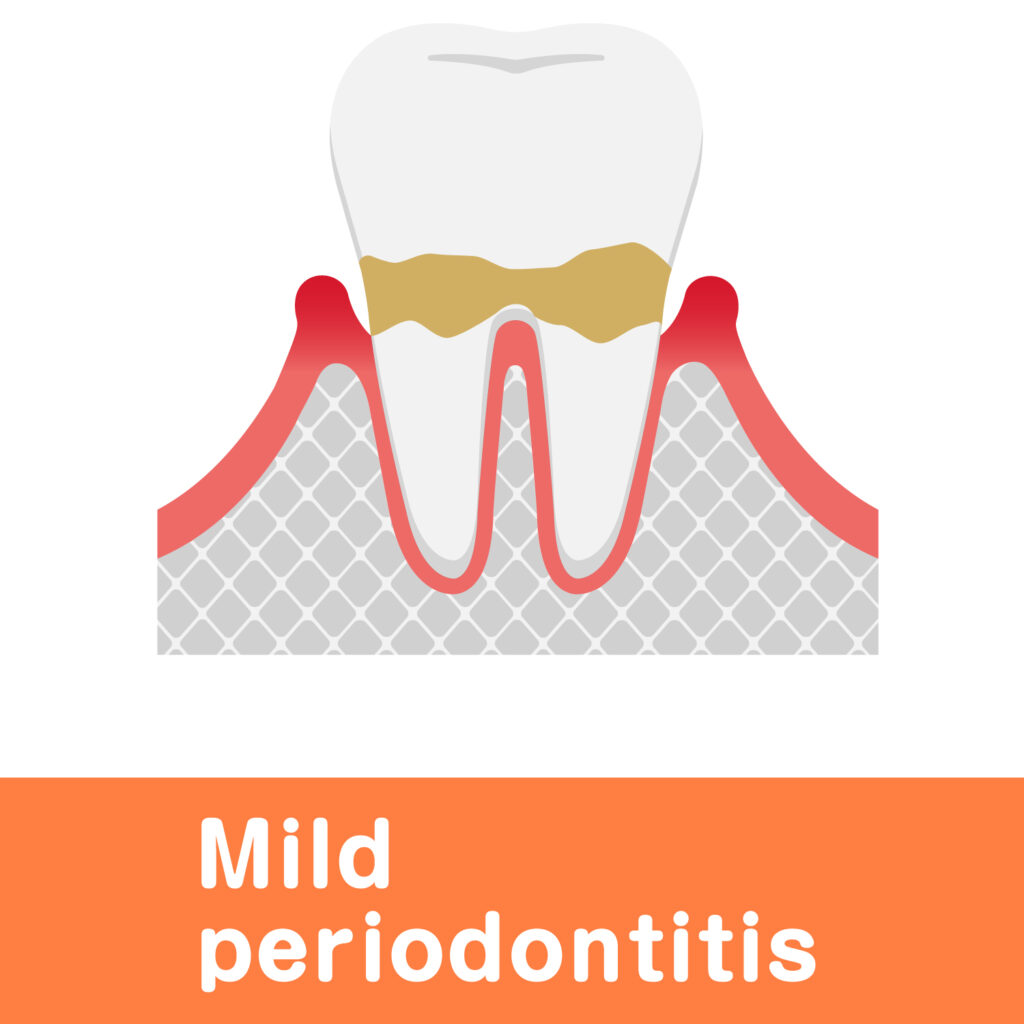

2、軽度歯周炎

歯周ポケットが4mm未満で、骨の溶けている割合が歯の根っこの30%未満のものです。症状としても歯肉炎と似たような症状のことが多いです。この場合も歯肉炎の時と同じ治療方法になります。

ですが、油断すると進行してしまうので、歯肉炎よりもさらに気をつけて行かなくてはなりません。

3、中等度歯周炎

歯周ポケットが4~6mmで、骨の溶けている割合が歯の根っこの30~50%のものです。症状としては軽度歯周炎と似たような症状ですが、歯が少しグラグラしてくる場合もあります。

治療法としてはまず最初は軽度歯周炎と同じ治療をさせていただき、その後歯茎の治りを待ち、 治り具合を評価させていただきます。

4mm以上の歯周ポケットが残っており、まだ歯周病が治ってないと思われるところに関しては麻酔をさせていただき、歯周ポケットの深いところに残っている歯垢と歯石をさらに徹底的に除去していきます。

その後もう一度歯茎の治り具合を評価させていただきます。

歯周ポケットの中の歯垢や歯石というのは、目で確認できず、感覚やレントゲンを使用して盲目下で行うため、場合によっては歯垢や歯石が残像してしまい、それにより歯周病がまだ治らない場合があります。

治っていないと思われるところに関しては再度同じ深いところの治療をさせていただくか、場合によっては外科的な方法で治療していきます。

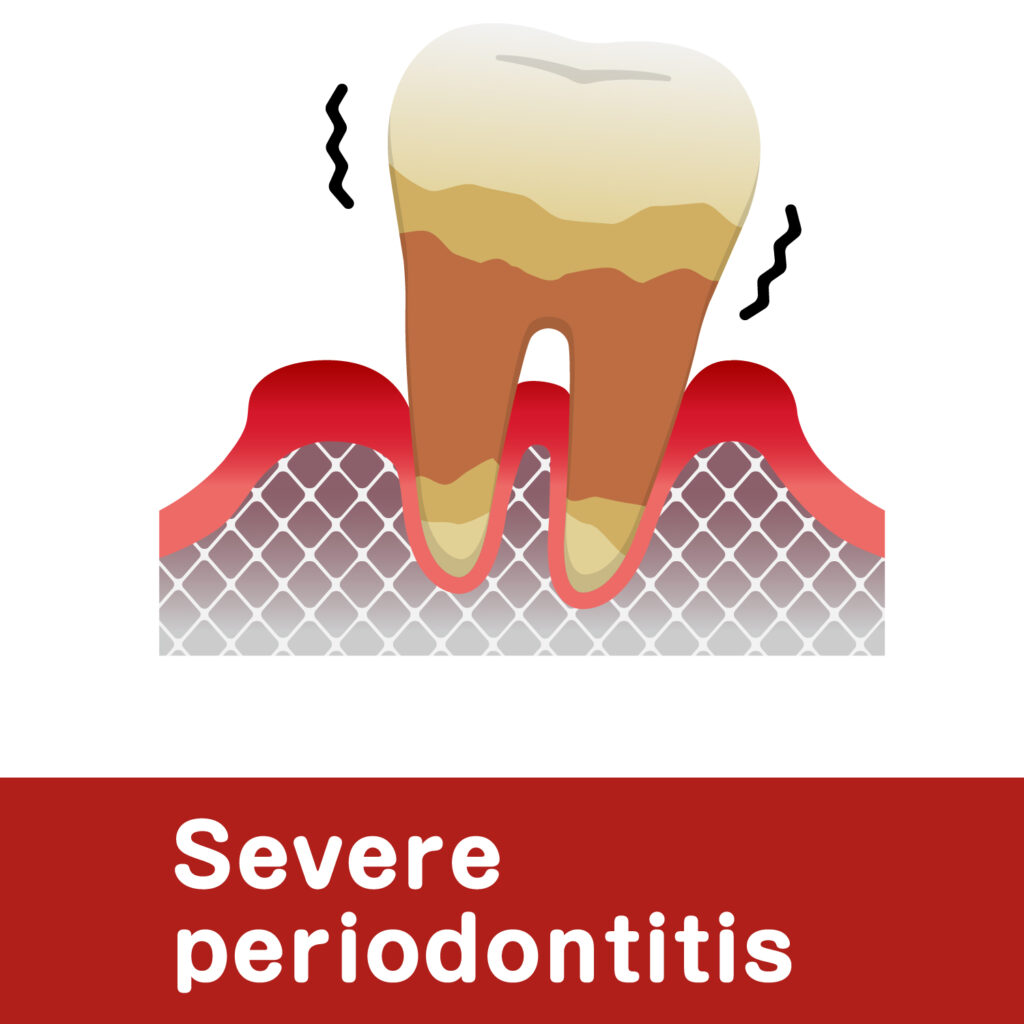

4、重度歯周炎

歯周ポケットが6mm以上で、骨の溶けている割合が歯の根っこの51%以上のものです。

症状としては中等度より強く、痛みや大きな腫れ、歯のぐらぐらも大きくなっている場合が多いです。

治療法としては中等度歯周炎の時と基本的には同じですが、治り具合が中等度と比較すると良くないことが多く、外科的な方法の治療が必要になる可能性が高いです。

また、進行度が大きいと場合によっては保存することが困難となり、抜歯になってしまう場合もあります。

特殊な歯周病、歯茎の病気の原因

歯周病の原因は基本的にはプラーク(細菌の塊)によるものですが、それ以外の特殊な場合もあります。

歯肉増殖

歯茎のコラーゲンが過剰に増えてしまう事による歯茎の肥大です。正しい歯磨きを徹底することにより発症や再発をある程度防止できます。

薬物性歯肉増殖症

抗てんかん薬(フェニトインなど)や降圧薬(ニフェジピンなど)や免疫抑制薬(シクロスポリ ンAなど)の副作用として歯茎が肥大してしまうものです。

ほかには遺伝やウイルス感染や全身疾患によってできてしまう場合もあります。

歯周病治療をさらに詳しく

現在では歯周病は、予防でき治療も可能です。 大切なのは予防、診断、治療、そしてメンテナンスです。

機械的歯面清掃

専門のエンジンの器具と歯磨き粉を使用し歯の表面をツルツルにし、汚れがつきにくくする状況を作る方法です。

スケーリング

歯垢や歯石を専門の超音波もしくは手用の器具を使用し除去していく方法です。

ルートプレーニング

スケーリング後に専門の手用の器具を使用し、歯の根っこの表面をツルツルにし、汚れがつきにくくする状況を作る方法です。

歯周ポケット掻爬術

麻酔をさせていただき、専門の手用の器具を使用し、歯垢、歯石、感染した歯の根っこの表面、歯周ポケット内の感染した表面歯肉を除去する方法です。

歯肉剥離掻爬術(フラップキュレッタージ)

麻酔をさせていただき、明視野下で歯の根っこの表面の歯垢や歯石、感染した歯の根っこの表面 を除去するためにメスを使用して歯茎に切開を加えて歯茎を剥離し、徹底的に汚れを除去し、その後歯茎を縫合し戻し、歯周ポケットの除去を行う方法です。

歯肉切除術増殖してしまった歯肉を麻酔してメスを使用して除去し、その後歯周包帯と呼ばれるもので保護する方法です。

歯肉弁根尖側移動術

麻酔をさせていただき、メスを使用して歯茎を切開剥離し、徹底的に汚れを除去し、剥離した歯肉を最初の位置より下に位置づけて縫合する方法です。

歯肉剥離掻爬術と同じように歯周ポケットの除去を行う目的もありますが、硬い歯肉を増やして磨きやすくしたり、場合によっては骨を整えて歯を歯茎の上に出し、適切な被せ物を入れられるようにする目的で行うことが多いです。

歯周組織再生療法

麻酔をさせていただき、メスを使用して歯茎を切開剥離李、徹底的に汚れを除去し、歯周病により溶けてしまった骨を再生させる特殊な専用の材料を使用し、歯肉を戻して縫合する方法です。

再生療法に使える材料には様々な材料があります。現在日本では健康保険制度で使用の認められた材料がありますが、研究結果などが乏しく、再生しない場合もあります。

健康保険で認められていない材料(例えばエムドゲインなど)は古くから海外や国内でも多くの 研究がされており、再生のエビデンスが確立されており、再生する可能性が高いです。

ただし、骨の溶け具合や、溶け方によっては再生療法が適応できない場合もあります。

遊離歯肉移植術

結合組織移植術歯茎が下がってしまっている歯や、硬い歯茎がなくて歯磨きがしづらい部分などに他の部分から 歯茎を採取し移植する方法です。

そのため、治したい部分と歯茎を採取する部分と2つ麻酔させていただき、メスで歯茎を切開剥離し、最終的には戻して縫合します。

ただし、治したい部分の範囲や周りの状況によっては適応できない場合もあります。

まとめ

歯周病は、歯を失う一番の原因になります。当院では歯周病の専門医、専門衛生士がしっかり対応させていただきます。

保険内から施術が難しい自由診療での再生療法まで全て行えますので是非ご相談ください。